El 14 de enero de 1946, Salvador Dalí firmó un contrato con Disney

Studios para trabajar en un corto de siete minutos de dibujos animados. Su

título, Destino.

Durante meses, Dalí acudió cada mañana a trabajar al estudio de animación de la

Avenida Dopey, en Burbank, como un empleado más. Pero su intenso trabajo (unas

15 pinturas, 135 bocetos y numerosos dibujos) permanecieron décadas en el

olvido, ya que el gran proyecto Disney-Dalí nunca llegó a ser realidad (o

surrealidad). Hasta hoy.

La historia de este Destino

que unió a los dos genios para la eternidad comienza, sin embargo, diez años

antes, en el verano de 1936. Por aquellos días, el más anárquico de los Hermanos Marx, Harpo, andaba de visita

por Europa. Un ferviente admirador de la obra “marxista” llamado Salvador Dalí (que consideraba su

película El conflicto de los Marx el culmen de la evolución del cine

cómico) viajó expresamente a París para encontrarse con el genial mudo en una

fiesta; el encuentro fue un verdadero flechazo artístico. Unos meses después,

Dalí envió a Harpo un peculiar

regalo de Navidad: una estrambótica arpa con alambres de espino y

clavijas-tenedor, toda envuelta en celofán. La amistad creció con el tiempo y

con las ocurrencias de ambos, y cierto día comenzaron a colaborar en una idea

para una película surrealista, Giraffes on a Horseback Salad (algo así

como “Jirafas en una ensalada montada a caballo”); Dalí escribió el guión, pero

la obra nunca se llegó a filmar: en opinión de la Metro Goldwin Mayer era demasiado surrealista incluso para los

hermanos más surrealistas de Hollywood. Al igual que los bocetos de Destino,

durante casi 60 años se pensó que el material se había perdido, pero en 1996

algunas de las imágenes que el pintor bocetó para Giraffes fueron

halladas entre sus papeles; hace unos años pudieron admirarse en la exposición Dalí

& Film en la Tate Modern de

Londres.

Un encuentro de pesadilla

Dalí amaba Hollywood. En ningún otro lugar era tan atrevidamente

difusa la línea que separaba, o que unía, fantasía y realidad. “Estoy en

Hollywood, donde he contactado con los tres mayores surrealistas americanos: Harpo Marx, Disney y Cecil B. DeMille.

Creo que los he contagiado suficientemente y espero que aquí el Surrealismo se

convierta en una realidad”, escribió en 1937 a su colega André Breton. Desde luego, Dalí se encontraba en Hollywood como

reloj derretido en sus cuadros. Era admirado por su arte y por sus

excentricidades, le invitaban a fiestas y eventos, realizó exposiciones, salía

habitualmente en los periódicos y hasta fue portada de las revistas Life

y Time. En 1941 la Twentieth

Century Fox le contrató para diseñar la secuencia de una pesadilla en la

película Moontide, de Fritz Lang;

Dalí realizó numerosos bocetos y pinturas, pero justo el día después de

comenzar el rodaje, el 7 de diciembre, la Armada Imperial Japonesa atacó Pearl

Harbor y, además de 13 buques americanos, hundió Moontide.

Dalí amaba Hollywood. En ningún otro lugar era tan atrevidamente

difusa la línea que separaba, o que unía, fantasía y realidad. “Estoy en

Hollywood, donde he contactado con los tres mayores surrealistas americanos: Harpo Marx, Disney y Cecil B. DeMille.

Creo que los he contagiado suficientemente y espero que aquí el Surrealismo se

convierta en una realidad”, escribió en 1937 a su colega André Breton. Desde luego, Dalí se encontraba en Hollywood como

reloj derretido en sus cuadros. Era admirado por su arte y por sus

excentricidades, le invitaban a fiestas y eventos, realizó exposiciones, salía

habitualmente en los periódicos y hasta fue portada de las revistas Life

y Time. En 1941 la Twentieth

Century Fox le contrató para diseñar la secuencia de una pesadilla en la

película Moontide, de Fritz Lang;

Dalí realizó numerosos bocetos y pinturas, pero justo el día después de

comenzar el rodaje, el 7 de diciembre, la Armada Imperial Japonesa atacó Pearl

Harbor y, además de 13 buques americanos, hundió Moontide.

Unos años después, en

1944, Dalí regresaba a Hollywood para crear una nueva pesadilla a las órdenes

de otro genio, esta vez Alfred Hitchcock.

La película en cuestión era Recuerda, protagonizada por Gregory Peck e Ingrid Bergman, y el orondo director tenía muy claro por qué quería

a Dalí: “todos los sueños en las películas son borrosos. No son verdad. Dalí

diseñaba los sueños tal y como deberían ser... negras sombras, larguísimas

perspectivas, todo muy definido; muy real”. Hitchcok y Dalí trabajaron

casi un mes en la famosa secuencia onírica, y el resultado forma ya parte de la

historia del Cine. La escena es, sin duda, la más recordada de Recuerda.

Destino

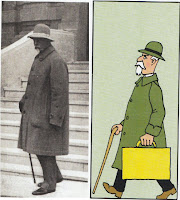

Dalí y Disney se habían conocido unos años antes, en 1940, en el

transcurso de una cena en casa del productor Jack Warner en Hollywood. Ambos ya se admiraban mutuamente, Dalí

pensaba que las animaciones de Disney eran una ampliación del surrealismo, y

éste pensaba que él era un verdadero genio, rebosante de imaginación. El mítico

y extraño delirio etílico de Dumbo (1941) tiene mucho de Dalí, pero

Disney quería más. Quería un proyecto genuinamente daliniano, basado íntegramente

en los diseños del pintor. Un proyecto que finalmente comenzó a gestarse en

enero de 1946, cuando Dalí empezó a crear oficialmente para Disney en el corto Destino.

El trabajo se prolongó durante ocho meses y Dalí diseñó escenarios, personajes,

paisajes y objetos en un collage de imágenes oníricas que narran la

transformación de una princesa-bailarina y sus avatares por un mundo desértico de

sombras alargadas, relojes derretidos, ojos misteriosos, hormigas y tortugas

gigantes en busca de su príncipe (“una sencilla historia de amor, donde el

chico encuentra a la chica”, en palabras del propio Disney). Pura poesía

gráfica, rebosante de romanticismo, lirismo y surrealismo a partes iguales.

Por razones presupuestarias, el visionario proyecto nunca llegó a

realizarse, hasta que en 2003 Roy E. Disney

(sobrino de Walt) lo resucitó y, partiendo del guión, la música, los dibujos y

los story boards originales, logró hacerlo realidad. Desde hace unos

años, estos seis minutos y medio nacidos de la magia de dos de los más grandes genios

del siglo XX, y que han permanecido olvidados en un oscuro cajón durante seis

décadas, pueden ser finalmente admirados por el mundo entero, en la nueva

edición en DVD de Fantasía y Fantasía 2000… y en Internet.

La espera, sin duda, ha merecido la pena.

La espera, sin duda, ha merecido la pena.